为什么我们总是把最坏的情绪留给最亲的人?

最好的家庭教育,是夫妻关系的稳固,是父母内在情绪的稳定,是家庭系统的健康有序

我最近常常在想一个问题:

“为什么我们在外人面前能保持冷静,一回到家却像变了一个人?”

拿我自己来说,每天下班已经筋疲力尽,情绪也处在低谷。这时候如果看到孩子考试成绩不理想、作业敷衍了事、还不怎么听话,家里的气氛一下子就绷紧了。

孩子妈妈在辅导作业时越来越控制不住情绪,说话的语气也越来越冲,孩子也开始哭闹。她一边唠叨一边发脾气,甚至忍不住骂孩子、打孩子,孩子哭得更厉害了。

我也好不到哪去。一天的压力已经快让我崩溃,再面对这样的场面,说实话,真的很难保持冷静。有时候我会试着劝一句:“别这样,会吓着孩子的。”可往往不仅没用,反而火上浇油,让气氛更糟。

看到家里一团乱:没人做家务,碗没洗,衣服乱扔……我憋了一天的火也炸了出来。结果妻子也被我点燃,我们开始吵架,孩子哭得更凶,整个家就像被点燃的炸药桶,一触即发。

这样的场景,最近在我们家屡见不鲜。最严重的一次,我们仨轮番发脾气、歇斯底里地大吵,甚至动手打了孩子。事后我特别后悔,自责情绪管理失败,也花了很久才安抚好孩子、修补关系。

那段时间,我的心情几乎一直处于一种焦虑和混乱的状态。工作压力、育儿焦虑、夫妻争执、孩子的哭声,层层叠加,让人几乎喘不过气。

可也正是在这种混乱中,我意识到:

我们不能再这样下去了,必须要改变。

我们在外人面前维持理性,却把最真实的情绪倾倒在最亲近的人身上。看似是“孩子不听话”,其实是我们大人早就失去了对情绪的掌控,和对家庭关系的经营。

这让我重新想起那句古老却从未过时的话:

“修身、齐家、治国、平天下。”

“齐家”,并不是成功人士才谈的远大目标,而是我们每一个普通人都必须面对的现实问题。

也正是在情绪的最低谷,我读到了《热锅上的家庭》这本书。书中布莱斯一家的故事,像极了我们家,也让我看清了问题更深层的根源:很多时候,表面上看是“孩子的问题”,实际上却是夫妻关系紧张、家庭结构混乱在作祟。

案例剖析:布莱斯一家

家庭成员

布莱斯家有做律师的爸爸大卫、全职妈妈卡罗琳,还有三个孩子。大女儿克劳迪娅16岁,被贴上了「问题少女」的标签,经常逃课、跟妈妈吵架、离家出走,甚至写一些想要自我伤害的诗。

日常冲突

- 母女总是吵架:卡罗琳因为家务或者女儿房间乱而责骂她,克劳迪娅就会顶嘴,有时候甚至动手打架或者离家出走。

- 夫妻关系冷淡:大卫总是忙工作,不怎么跟妻子沟通感情。他们偶尔会因为「一起管教女儿」而短暂合作,但很快又因为教育观念不同而吵起来。

「替罪羊」现象

克劳迪娅的叛逆行为其实成了家庭矛盾的发泄口,掩盖了夫妻关系中的冷漠和对抗。她的「问题」无形中迫使父母暂时联手,从而缓解他们之间的矛盾。

深层原因分析

婚姻中的感情空缺

卡罗琳把所有感情都放在孩子身上,想通过控制女儿来填补自己内心的孤独,而大卫则用工作来逃避家庭责任和感情交流。

原生家庭影响的延续

卡罗琳复制了她妈妈那种控制欲很强的教育方式,不自觉地把自己的童年经历强加在女儿身上。大卫因为小时候缺少父爱,特别想成为孩子的「朋友」,反而削弱了父亲的权威,搞乱了家庭角色。

三角关系的混乱

克劳迪娅被夹在父母中间,成了情感「缓冲垫」。爸爸有时候站妈妈这边,有时候又偏向女儿,关系特别乱,让母女之间的矛盾更严重。

家庭治疗的方法和启示

在对布莱斯一家的治疗过程中,治疗师帮助他们深入剖析了家庭中的根本问题,并提出了一些实际的治疗策略,目的是改善家庭成员之间的互动与沟通。

以下是几个关键的治疗方法和启示:

打破「替罪羊」模式

治疗师指出,克劳迪娅的叛逆行为并非问题的根源,而是夫妻关系不和谐的表面反应。因此,治疗的重点不仅仅是处理「问题孩子」,而是将视角扩大到整个家庭系统。全家人共同面对问题,让每个成员都承担起责任,从而减轻个别成员所承受的压力。

改变沟通方式

治疗过程中,家长们学会了如何通过表达自己的感受,而非指责和抱怨来改善沟通。例如,当感到疲惫时,妈妈可以说「我现在很累,你能帮我一下吗?」而不是指责孩子「你怎么这么懒」。同时,家庭会议成为重新分工的有效工具,帮助减轻妈妈的家务负担,也让爸爸和孩子参与到家庭事务中,促进彼此的合作。

正视婚姻问题

治疗师还鼓励夫妻双方更真诚地倾听彼此的感受。大卫通过减少加班时间来关注家庭,而卡罗琳则努力恢复自我价值,例如重新回到工作岗位。通过这种方式,夫妻之间逐渐恢复了感情与信任,这为家庭其他关系的修复提供了重要支持。

调整亲子关系界限

在亲子关系方面,治疗师建议卡罗琳减少对克劳迪娅的过度干涉,给予她更多的自主空间。同时,大卫通过与孩子们一起玩游戏或运动,逐步建立父亲的权威,重新界定了亲子关系的边界,恢复了家庭的秩序与和谐。

通过这些治疗方法,布莱斯一家逐步走出了困境,重新找到了家庭成员之间的平衡与和谐。

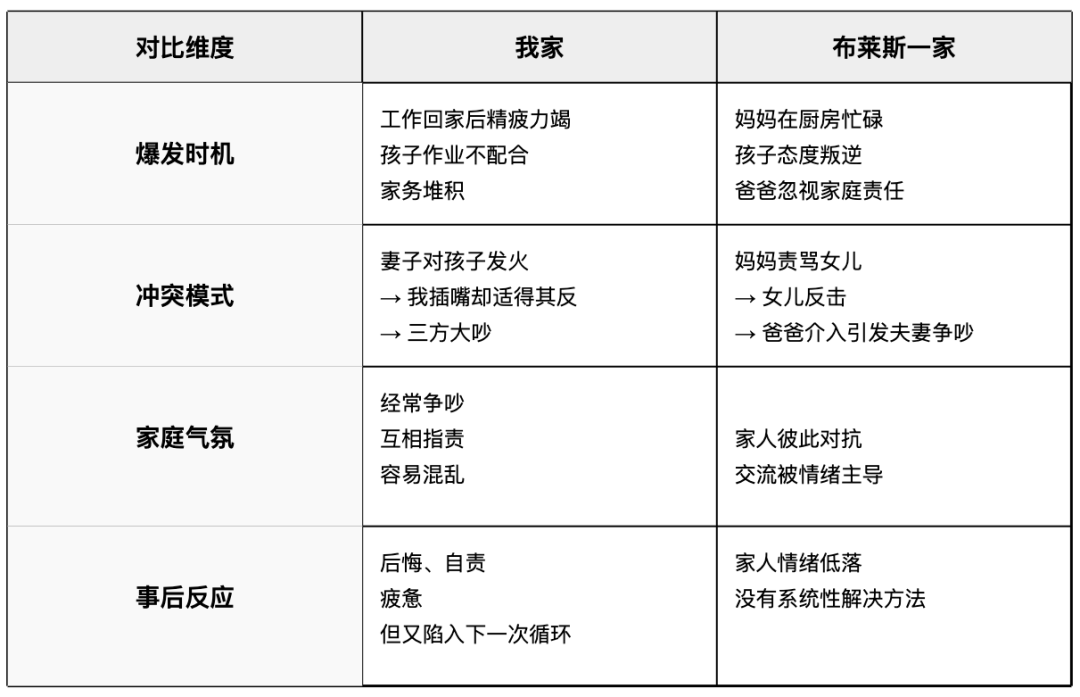

我家和布莱斯一家的对比分析

冲突表现的相似之处

爆发时机

- 我家:工作回家后精疲力竭、孩子作业不配合、家务堆积

- 布莱斯一家:妈妈在厨房忙碌、孩子态度叛逆、爸爸忽视家庭责任

冲突模式

- 我家:妻子对孩子发火→我插嘴却适得其反→三方大吵

- 布莱斯一家:妈妈责骂女儿→女儿反击→爸爸介入引发夫妻争吵

家庭气氛

- 我家:经常争吵、互相指责、容易混乱

- 布莱斯一家:家人彼此对抗,交流被情绪主导

事后反应

- 我家:后悔、自责、疲惫但又陷入下一次循环

- 布莱斯一家:家人情绪低落但没有系统性解决方法

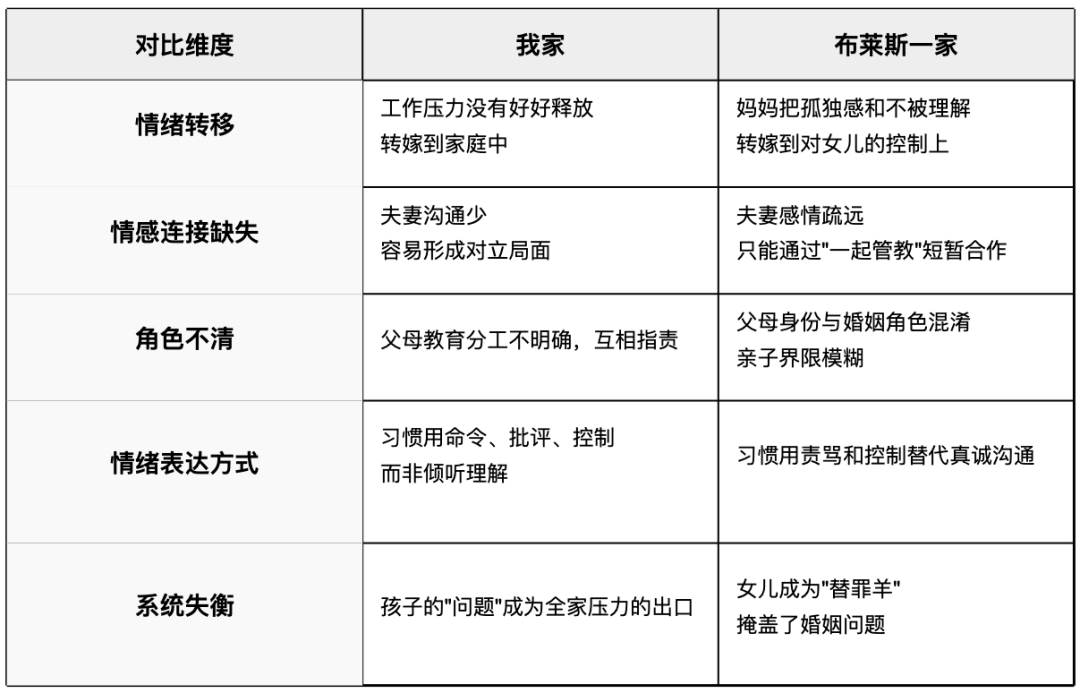

深层根源的对比

情绪转移

- 我家:工作压力没有好好释放,转嫁到家庭中

- 布莱斯一家:妈妈把孤独感和不被理解转嫁到对女儿的控制上

情感连接缺失

- 我家:夫妻沟通少,容易形成对立局面

- 布莱斯一家:夫妻感情疏远,只能通过”一起管教”短暂合作

角色不清

- 我家:父母教育分工不明确,互相指责

- 布莱斯一家:父母身份与婚姻角色混淆,亲子界限模糊

情绪表达方式

- 我家:习惯用命令、批评、控制而非倾听理解

- 布莱斯一家:习惯用责骂和控制替代真诚沟通

系统失衡

- 我家:孩子的”问题”成为全家压力的出口

- 布莱斯一家:女儿成为”替罪羊”,掩盖了婚姻问题

解决策略的借鉴

情绪管理

- 我家现状:情绪压抑后爆发,事后懊悔

- 布莱斯家的治疗方法:通过家庭会谈引导表达感受

- 对我家的启示:学习识别并主动表达情绪,而不是指责别人

沟通方式

- 我家现状:尝试”讲道理”但引发反感

- 布莱斯家的治疗方法:用”我感到…”代替”你总是…”

- 对我家的启示:试试非暴力沟通方式,减少指责性语言

家务分担

- 我家现状:分工不明确,妻子负担重

- 布莱斯家的治疗方法:家庭会议重新分配责任

- 对我家的启示:每个家庭成员都要承担家务,特别是我这个做父亲的要更”在场”

教育观念

- 我家现状:情绪化反应,缺乏一致性

- 布莱斯家的治疗方法:教育方式统一、界限清晰

- 对我家的启示:父母需要达成基本共识,给孩子稳定一致的回应

夫妻关系

- 我家现状:被孩子和生活事务消耗,缺乏情感联结

- 布莱斯家的治疗方法:鼓励夫妻直面情感需求、重建亲密

- 对我家的启示:重新建立二人世界,哪怕每周只有一次安静交流的时间

反思和改进

我家和布莱斯一家的共同点,不仅是冲突频繁,更是这些冲突的情绪模式和互动方式特别相似。关键不是消除冲突,而是重建家人之间的联系方式,就像书里说的:「家庭的问题,必须由整个家庭一起治愈」

通过阅读和反思,我开始尝试一些实际行动。比如,每个周末学着做几道菜,减轻妻子的负担,也给她一些属于自己的自由时间。更重要的是,孩子会看到:家务不是妈妈一个人的责任。

我还给自己定了一个小目标:每天的自我反思里,加上一条「感恩妻子和孩子的小事」。慢慢地,我发现这不仅改变了我的情绪状态,也让家庭氛围变得柔和了许多。

我也开始主动参与孩子的学习,比如晚上或周末陪他做数学思维题,教他画图、打草稿,理清解题思路。在这个过程中,不但更理解妻子在教育中的辛劳,也和孩子建立了新的共同语言,换个角度陪他看待问题。

我不是做不到这些事情,只是过去把大部分精力都放在了工作上。下班之后,只想躺平。但逐渐地,我意识到:「修身齐家」不是虚词,而是我们普通人实实在在要用心去做的事。我们总以为,养好一个孩子就是拼命投入,事无巨细;但其实,最好的家庭教育,是夫妻关系的稳固,是父母内在情绪的稳定,是家庭系统的健康有序。